习近平总书记强调,“老人和小孩是社区最常住的居民,‘一老一幼’是大多数家庭的主要关切”。能否稳稳托住“一老一小”的需求,是最能检验城市运营能力和治理精度的标尺之一。禹会区新时代文明实践中心聚焦群众对于“一小”的急难愁盼,打造了“长小青陪伴”公益课堂文明实践项目,用文明实践架起青少年管护与基层治理的桥梁,解决了假期“学生无处去、家长看护难”等问题,润物无声间传递文明实践“温度”。

主要做法

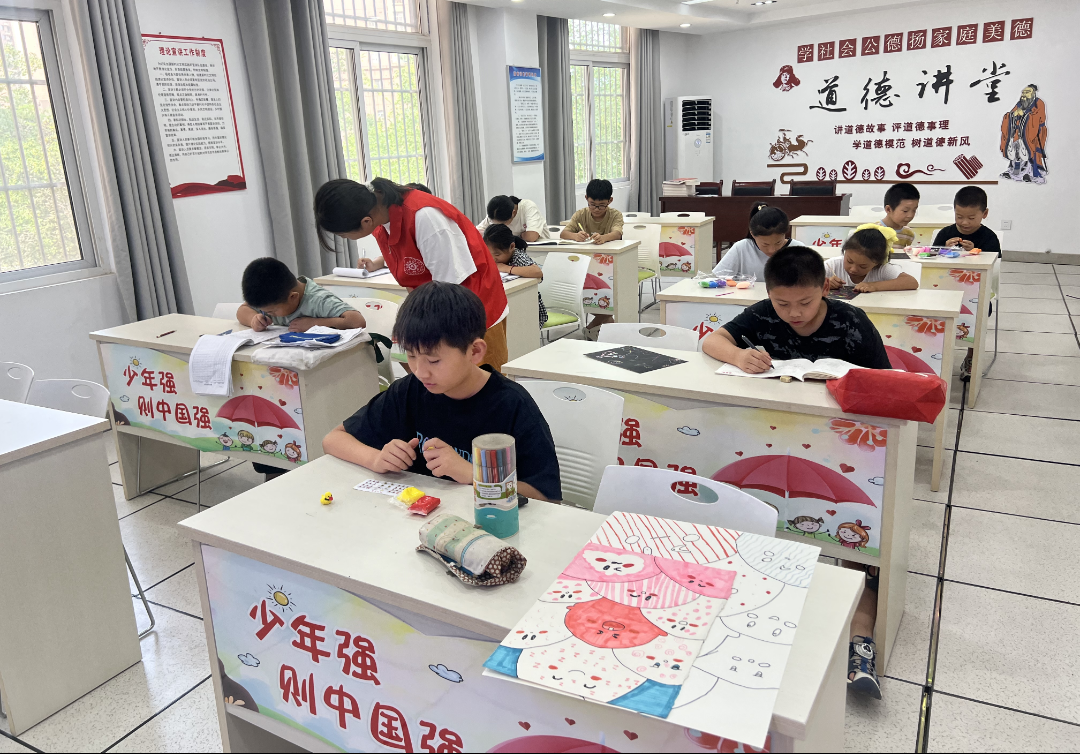

打造“新”课程,让公益课堂有“料”又有“味”。整合多方社会资源,打造“1+2+N”立体化服务矩阵。“1”即新时代文明实践所、站,“2”即“周末双休班+寒暑假托管班”双轨模式,“N”即多元社会组织,支持引导社会力量参与服务运营。在课程设置上,推出“1+N”课程体系。“1”是为孩子辅导作业的第一节课,“N”为益智、艺体等其他课程的第二节课。创新设置“长班+短班”“课堂+实践”模式。开设“漆扇制作”“手工剪纸”等长期课程和“农田环保实践”等短期活动。开发“长小青”线上课程,涵盖心理健康、青春期教育等主题,推动公益课堂从“单一供给”走向“多元共推”。

汇聚“青”力量,让公益课堂多“知”又多“彩”。采取“政校社”协同模式,形成了“引-育-用”的文明实践队伍建设机制。以新时代文明实践所(站)为主力,吸纳周边学校教师,同时引入专业公益组织、文艺爱好者等社会力量参与,开展形式多样的公益课程。利用共青团组织对接蚌埠工商学院等多所高校,依托文明实践所、站,打造大学生实践基地,构建校地协作模式。通过“培训+交流”双轨机制,确保暑期公益课堂的专业性、规范性和可持续化。140余名志愿者参与,涵盖社区工作者、在职教育工作者、大学生、非遗传承人等,服务时长超1500小时。

深化“亲”陪伴,让公益课堂走“心”又走“实”。为强化“长小青陪伴”品牌建设,扩大公益课堂覆盖范围,项目还推出“小候鸟”公益流动课堂。开设科普实验、心理辅导等留守儿童平常难以触及却需求强烈的课程,专业文明实践队伍定期深入乡村送教上门,目前已覆盖4个行政村。“长小青陪伴”项目打造了“童心阅读”“微心愿认领”“大手牵小手”等10余个特色活动品牌,其中“微心愿认领”活动带动企业、社会组织捐赠物资超万元,形成“政府+市场+社会”的公益合力。项目启动以来,“长小青陪伴”公益课堂累计开课320余场次,服务学生超4000人次,其中留守儿童占比35%,家长满意度达100%。

项目成效

“长小青陪伴”公益课堂精准对接家长对课后托管的需求,不仅是解决“看护难”的民生工程,更是新时代基层治理创新的生动实践,探索形成了政府主导、社会参与、高校协同的“政校社”联动机制,破解了基层服务资源不足的难题,为构建全年龄友好型社会提供了可复制、可持续的解决方案。禹会区总结“长小青陪伴”公益课堂项目品牌的创新做法并进行经验推广,充分发挥辖区实践所、站阵地和队伍优势,与各类社会资源、平台阵地深度融合,通过“一社区一品牌”行动,先后打造出“张小苗”“禹澜童行”“阳光之星课堂”等多个服务品牌,年均开展文明实践活动500余场,受益群众约3万人次,让公益课堂持惠及更多家庭。